Китай прецизионный шлифовальный вал заводы

Когда слышишь 'Китай прецизионный шлифовальный вал заводы', сразу представляются ряды автоматических станков – но лет десять назад в Шаньдуне я видел, как термообработку контролировали по цвету металла. Сейчас даже в провинциальных Линьи появились предприятия вроде ООО 'Линьи Тайли Джинггун Технолоджи', где шлифовку валов ведут с допусками до 2 мкм. Хотя до японских эталонов ещё далеко.

Эволюция технологий шлифовки

Раньше китайские цеха работали с простыми токарными валами для сельхозтехники. Переломным стал 2015 год, когда европейские заказчики начали требовать сертификаты ISO 2768. Пришлось перестраивать всё – от системы ЧПУ до контроля вибраций. На том же заводе в Линьи пришлось заливать отдельный фундамент под шлифовальные станки, иначе биение превышало 0.01 мм.

Сейчас для ответственных узлов экскаваторов применяют двухэтапную шлифовку: сначала черновую на станках Henninger, потом чистовую с алмазными головками. Но до сих пор встречаю мастеров, которые вручную правят абразивные круги – автоматика не всегда чувствует микротрещины в закалённой стали.

Особенно сложно с длинномерами – полуоси для погрузчиков длиной свыше 1.2 метра часто ведёт при закалке. Приходится либо увеличивать припуск на шлифовку, либо использовать плазменную закалку с локальным нагревом. На том же заводе прецизионных валов в Линьи как-раз столкнулись с деформацией валов для вилочных погрузчиков – решили установкой индукционных печей TEFU с компьютерным управлением температурными зонами.

Материалы и их скрытые дефекты

Большинство китайских производителей используют сталь 40Х, но для гидроцилиндров экскаваторов нужна 38ХМЮА с алюминиевой пропиткой. Проблема в том, что отечественный металлопрокат часто имеет внутренние раковины – при шлифовке появляются 'кратеры'. Пришлось налаживать систему ультразвукового контроля каждой заготовки.

Интересно, что корейские конкуренты специально используют сталь с повышенным содержанием марганца – она хуже поддаётся чистовой шлифовке, зато меньше изнашивается в узлах трения. Мы пробовали такой подход на шлифовальных валах для мини-экскаваторов – действительно, ресурс вырос на 15%, но пришлось менять режимы обработки.

Сейчас экспериментируем с порошковыми сталями – они дороже, но позволяют получать твёрдость HRC 60-62 без деформации. Правда, для их шлифовки нужны специальные абразивы CBN – обычный электрокорунд просто 'горит'.

Оборудование и его адаптация

Большинство заводов в Шаньдуне используют станки Haite – неплохие для серийного производства, но для прецизионных деталей приходится дорабатывать. Например, на китайских заводах часто ставят дополнительные системы подачи СОЖ – без этого при шлифовке нержавейки появляется синий оттенок перегрева.

Особенно проблемными оказались центры станков – биение в 3-5 мкм считалось нормой, пока не начали делать валы для высокооборотных двигателей. Пришлось закупать швейцарские патроны с гидроплавающими кулачками. Кстати, именно ООО 'Линьи Тайли Джинггун Технолоджи' одним из первых в регионе внедрило систему активного контроля Marposs – теперь они могут держать допуск ±1 мкм на партиях от 500 штук.

Заметил интересную деталь – китайские инженеры часто перестраховываются с подачами при чистовой шлифовке. Европейские технологи дают 0.02-0.03 мм за проход, у нас же редко превышают 0.015 мм. С одной стороны – стабильность, с другой – теряем 20% производительности.

Контроль качества и его подводные камни

Многие думают, что главное в прецизионных валах – это геометрия. На самом деле, 70% брака связано с микротрещинами после закалки. Мы внедрили магнитопорошковый контроль каждой детали – казалось бы, простое решение, но до 2018 года на многих заводах проверяли выборочно.

Особая головная боль – шлифовальные риски. При автоматической обработке они идут строго по винтовой линии, но при ручной правке круга часто возникают локальные пятна с разнонаправленными следами. Для валов гидроцилиндров это критично – уплотнительные манжеты изнашиваются втрое быстрее.

Сейчас пробуем комбинированный контроль: после шлифовки – оптический профилометр, после полировки – лазерный интерферометр. Дорого, но для медицинской техники и авиакомпонентов без этого нельзя. Кстати, на сайте https://www.lytljg.ru видно, что они специализируются на деталях для спецтехники – там требования попроще, но объёмы больше.

Логистика и упаковка

Казалось бы, что сложного в упаковке валов? Но именно здесь многие китайские производители теряли репутацию. Помню случай, когда партия валов для немецких прессов пришла с коррозией – оказалось, использовали непросушенную древесину для крепления в контейнере.

Сейчас применяем вакуумную упаковку с силикагелем – особенно для изделий с чистотой поверхности Ra 0.2. Хотя для внутреннего рынка часто экономят на этом – просто промасленная бумага и плёнка.

Интересно, что в ООО 'Линьи Тайли Джинггун Технолоджи' с их площадью 15 000 кв.м организовали отдельный цех упаковки – там поддерживают влажность 40% и температуру 20°C. Для Китая это редкое внимание к мелочам.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас все увлеклись роботизацией, но для прецизионной шлифовки это не всегда оправдано. Пробовали устанавливать роботов-загрузчиков – оказалось, что вибрация от их движения влияет на точность позиционирования. Вернулись к рельсовым системам с пневмоприводом.

Ещё одна модная тенденция – 'цифровые двойники' процесса шлифовки. Потратили полгода на создание модели – а на практике параметры расходились на 12-15%. Оказалось, программное обеспечение не учитывало износ щёток токосъёмников.

Зато хорошо себя показали системы мониторинга состояния оборудования – по вибрациям подшипников шпинделя теперь предсказываем необходимость замены за 200-300 часов до критического износа. Такие решения уже внедряют на передовых заводах Китая, включая предприятие в Линьи.

В целом, китайские производители валов прошли путь от кустарных мастерских до серьёзных игроков. Думаю, через пять лет они смогут конкурировать с японскими брендами в сегменте высокоточной механики – если не станут экономить на материалах и контроле.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Для 18-тонного колесного экскаватора

Для 18-тонного колесного экскаватора -

Для 18-тонных экскаваторов

Для 18-тонных экскаваторов -

Полуось типа 30 Soma

Полуось типа 30 Soma -

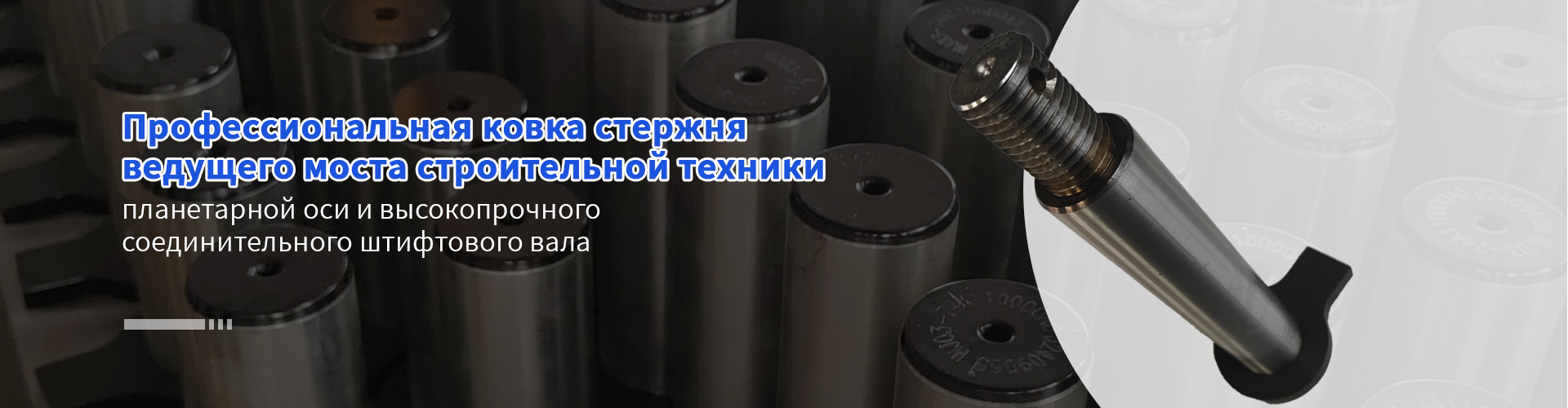

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 9

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 9 -

Штифтовый вал для 15-тонного экскаватора

Штифтовый вал для 15-тонного экскаватора -

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники -

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 1

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 1 -

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 5

Планетарные валы для ведущих мостов строительной техники 5 -

Для 8-15-тонных экскаваторов

Для 8-15-тонных экскаваторов -

Для 20-тонных экскаваторов

Для 20-тонных экскаваторов -

Для 21-тонного колесного экскаватора

Для 21-тонного колесного экскаватора -

Для 20-25-тонных экскаваторов

Для 20-25-тонных экскаваторов

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешево шлицевой приводной вал

- Ведущий замена полувала привода komatsu

- Полуось из закаленной стали

- Известный сверхпрочный штифтовый вал

- Полуось шлицевой конечной передачи заводы

- Купить штифтовый вал метрического размера

- Китай вал для гидравлической системы цена

- Китай высокопрочный штифтовый вал

- Полуось ведущего моста экскаватора производители

- Известный планетарные оси для строительной техники